In occasione della Giornata Mondiale contro l’ipertensione arteriosa, il Dott. Stefano Bertuol ha scritto un articolo sintetico e incisivo sulle modalità di diagnosi e terapia dell’ipertensione arteriosa che “non lascia scampo”: il paziente ha una guida sicura, il medico non trascura l’essenziale.

Elogio della capacità di arrossire

a cura di: Fabio Gabrielli, Professore di Antropologia filosofica e Preside della Facoltà di Scienze umane della L.U. de S. Lugano

«La perdita della relazione umana (spontanea, reciproca, simbolica) è il fatto fondamentale delle nostre società. È su questa base che si assiste alla reiniezione sistematica di relazione umana – sotto forma di segni – nel circuito sociale e al consumo di questa relazione significata, di questo calore umano significato. L’hostess accompagnatrice, l’assistente sociale, l’ingegnere in relazioni pubbliche, la pin-up pubblicitaria, tutti questi apostoli funzionari hanno per missione secolare la gratificazione, la lubrificazione dei rapporti sociali attraverso il sorriso istituzionale. Dappertutto si vede la pubblicità imitare i modi della comunicazione privata, intima, personale. La pubblicità si sforza di parlare alla casalinga col linguaggio della casalinga di fronte, al dirigente e alla segretaria come il suo principale o il suo collega, a ciascuno di noi come un nostro amico, come il nostro Super-io, o come una voce interiore al modo della confessione. La pubblicità produce così intimità là dove non ce n’è, tra gli uomini, tra questi ultimi e i prodotti, secondo un vero processo di simulazione».

Paesaggi del dolore e della sofferenza

a cura di: Fabio Gabrielli, Professore di Antropologia filosofica e Preside della Facoltà di Scienze umane della L.U. de S. Lugano

Come è noto il dolore e la sofferenza disegnano profili esistenziali diversi. Il dolore presuppone passività, rinvia a cause, determina un male oggettivo ed è moralmente neutro; la sofferenza implica reattività, rinvia al reperimento di un senso/non senso e, quindi, è moralmente rilevante. In altri termini, il dolore è un evento oggettivo, un accadimento tragico, sul quale la coscienza esercita una riflessione (sofferenza) improntata ad una diversificata pluralità di tonalità affettive: dallo sgomento alla rabbia, dalla rassegnazione alla compassione, passando per l’angoscia, il mistero del male, il senso incarnato della precarietà del vivere.

Medicina personalizzata: un esempio nella terapia dei tumori

a cura di: Silvio Garattini, Direttore, IRCCS, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Milano

Il sogno di una medicina personalizzata non è nuovo. Da sempre si ritiene che ci si debba prendere cura dell’ammalato e non della malattia, riconoscendo che le malattie sono una semplificazione diagnostica di una situazione eterogenea. Con il tempo e con lo sviluppo delle tecnologie e delle conoscenze, si sono fatti molti tentativi. Ad esempio, la possibilità di misurare le concentrazioni dei farmaci nel sangue ha permesso di stabilire che la stessa dose dello stesso farmaco dava luogo in differenti soggetti a concentrazioni ematiche molto differenti. Ciò ha fatto pensare alla possibilità di cambiare la dose a seconda della concentrazione ematica per personalizzare il trattamento. I cambiamenti di dose hanno permesso di ottenere qualche risultato positivo, ma in realtà si è poi osservato che eguali concentrazioni di farmaco non permettevano di ottenere una omogeneità di effetti terapeutici.

30 anni di attività della Fondazione Tonolli

a cura di: Prof. Giuseppe Riggio, presidente Fondazione Tonolli

Livia Tonolli

Milano 1909 – Pallanza 1985

Ricercatrice, presso l’Istituto Italiano di Idrobiologia sulla riva settentrionale del Lago Maggiore, per lo studio delle acque dolci e dei suoi micro-organismi (1938), richiamando grandi ricercatori tra cui il Nobel per la Medicina, James Watson, 1962.

“…quel bacio è ancora lì…”

Il pensiero di Silvio Garattini

Il trentesimo anniversario della Fondazione Tonolli è strettamente associato al ricordo indimenticabile della sua fondatrice, Livia Tonolli, a cui mi hanno legato un lavoro comune nel Comitato di Biologia e Medicina del Consiglio Nazionale delle Ricerche e sentimenti di ammirazione e amicizia. La Fondazione Tonolli ha tenuto fede alla sua missione nonostante la ricerca scientifica sia stata abbandonata nel nostro Paese visto che il Governo la ritiene una spesa anziché un investimento essenziale per il futuro dei suoi cittadini. L’impegno della Fondazione per il settore delle malattie cardiovascolari è stato di grande valore attraverso la realizzazione di corsi innovativi che si sono svolti regolarmente in questi anni. Non posso tuttavia dimenticare il contributo economico che la Fondazione ha dato per la realizzazione dello studio GISSI che ha marcato una svolta importante nella storia della cardiologia.

Il benessere psicologico in cardiologia

a cura di: Andrea Carta, Ricercatore Università L.U.de.S. Lugano

Introduzione

La Psicocardiologia (o Cardiac Psychology) è un ramo recente della psicologia, che si pone come scopo quello di “studiare i processi psicologici sottostanti la prevenzione e il trattamento delle malattie cardiache” e il sostegno ai pazienti durante la loro convalescenza [Bellg, 1998]; nonché di studiare gli aspetti psicosociali inerenti l’eziologia, la degenza, la riabilitazione e i processi di coping emotivo di tutte le malattie cardiache [Jordan, Bardè; Zeither, 2003].

“…quel bacio è ancora lì…”

“Il proliferare della ricerca in psicocardiologia si ebbe però con la famosissima descrizione operata da Friedman e Rosenman (1959) del pattern comportamentale di Tipo A.”

Gli studi in psicocardiologia

“Ma in che modo la psicologia può essere d’aiuto in un contesto così prettamente medico?”

Gli studi attuali: la personalità di tipo D

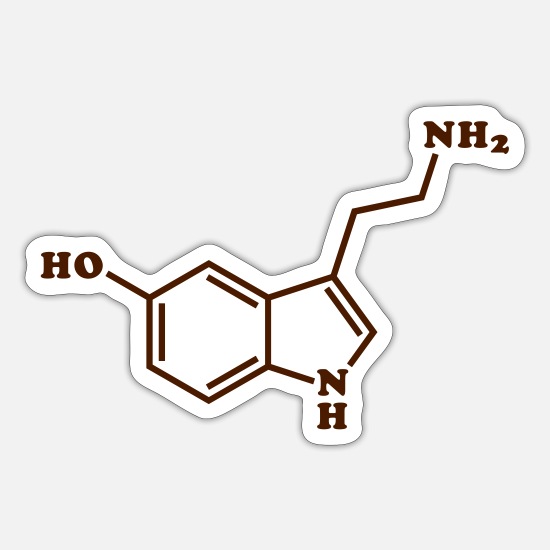

La tassonomia si basa su due tratti ampi e stabili, cioè quelli dell’affettività negativa e l’inibizione sociale [Denollet, 1998]. In particolar modo l’affettività negativa denota la tendenza a esperire un distress negativo rispetto al tempo (come per il TABP) e alle situazioni; mentre l’inibizione sociale si riferisce alla consuetudine di “tenersi tutto dentro”, cioè di non esprimere questo distress nelle interazioni sociali. Alti punteggi in entrambi i tratti danno origine alla personalità di tipo D. Secondo Denollet (2000) Lespérance, Frasure-Smith (2012) i soggetti affetti da questo complesso tendono ad essere impauriti, ad avere un visione pessimista della vita, a sentirsi spesso depressi, appaiono irritati e meno coinvolti nel provare stati positivi d’umore. Nello stesso tempo, per effetto della desiderabilità sociale, non esprimono i loro stati d’animo per paura di essere giudicati negativamente o non accettati socialmente.

Gli studi si sono concentrati, dal 2012 al 2000, sulla correlazione tra fattori di rischio psicologici (stress, depressione, esaurimento), collegamento con la personalità di tipo D e quindi incidenza di questi fattori sul cuore.

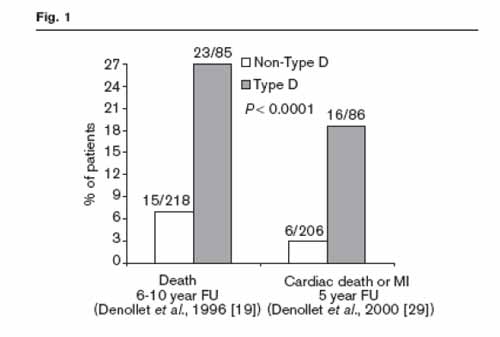

Il primo studio in assoluto venne svolto nel 1995 [Denollet, Sys, Brutsaert] con 105 soggetti. Il 73% delle morti nel campione, occorse alle persone con alti punteggi di Type D. Questo portò ad una serie di riflessioni: la personalità D era collegata ad un rischio di morte 6 volte maggiore rispetto al gruppo di controllo (non-Type D); in più essa era collegata, attraverso fattori di rischio biologici (per esempio è i soggetti TD tollerano male l’esercizio fisico) all’insorgere di infarti del miocardio.

I risultati preliminari furono confermati un anno più tardi in uno studio su 303 pazienti con CHD. Lo studio era una continuazione di quello del 1995 e aggiunse solo maggiore lunghezza del follow-up ed un campione più rappresentativo. La mortalità, come si può vedere dalla fig. 1, era più alta per i pazienti con Type D (27% rispetto al 7%) e l’impatto dei sintomi di fatica e esaurimento sembrarono essere prevalenti in pazienti con questo particolare complesso di personalità

Si è ormai radicata la convinzione che “le CHD, includendo i disordini circolatori, sono le classiche malattie psicosomatiche del nostro secolo” [Jordan, Bardè; Zeither, 2003]. Da questa citazione si evince l’importanza di proseguire con gli studi nel settore della psicologia cardiaca, anche perché, oggi, al contrario dei secoli passati, non possiamo esimerci, per una comprensione completa di un fenomeno, da una visione che comprenda gli aspetti psicologici, biologici e sociali. In particolar modo è chiaro che l’aspetto di prevenzione psicologica giocherà un ruolo fondamentale nella battaglia contro le malattie cardiache.

Bibliografia

- Allan R., Introduction: The emergence of cardiac psychology in Heart and Mind: The Practice of Cardiac Psychology Second edition, American Psychological Association, Washington DC, 2012

- Allan R., Scheidt S., Empirical basis for cardiac psychology in Heart and Mind: The Practice of Cardiac Psychology, American Psychological Association, Washington DC, 2012

- Allan R., Scheidt S., Heart and Mind: The Practice of Cardiac Psychology, American Psychological Association, Washington DC, 2012

- Allan R., Scheidt S., Pickering T., Conclusions, treatment goals, and future directions in Heart and Mind: The Practice of Cardiac Psychology, American Psychological Association, Washington DC, 2012

- Bellg, Albert, Clinical handbook of health psychology: A practical guide to effective interventions, Chicago, 1998

- Bracke P., Thoresen C., Reducing Type A behavior patterns: A structured-group approach in Heart and Mind: The Practice of Cardiac Psychology Second Edition, American Psychological Association, Washington DC, 2012

- Burell G., Group psychotherapy in Project New Life: Treatment of coronary-prone behaviors for patients who have had coronary artery bypass graft surgery in Heart and Mind: The Practice of Cardiac Psychology Second Edition, American Psychological Association, Washington DC, 2012

- Fisher J., Is there a need for cardiac psychology? The view of a practicing, in Heart and Mind: The Practice of Cardiac Psychology Second Edition, American Psychological Association, Washington DC, 2012

- Friedman M., Fleischmann N., Price V., Diagnosis of Type A behavior pattern, in Heart and Mind: The Practice of Cardiac Psychology Second Edition, American Psychological Association, Washington DC, 2012

- Friedman R., Myers P., Krass S., Benson H., The relaxation response: Use with cardiac patients in Heart and Mind: The Practice of Cardiac Psychology Second Edition, American Psychological Association, Washington DC, 2012

- Gold J, Psychological issues and coronary artery bypass surgery, in Heart and Mind: The Practice of Cardiac Psychology Second Edition, American Psychological Association, Washington DC, 2012

- Grossi, Mosconi, Groth, Niero, Apolone, Il questionario Psychological General Well Being. Versione Italiana. Versione 0.2, Milano, 2002

Halperin P., Getting started: On becoming a cardiac psychotherapist, in Heart and Mind: The Practice of Cardiac Psychology Second Edition, American Psychological Association, Washington DC, 2012 - Jacobs S., Sherwood J., The cardiac psychology of women and coronary heart disease in Heart and Mind: The Practice of Cardiac Psychology Second Edition, American Psychological Association, Washington DC, 2012

- La Guardia J, So S., Matters of the heart: patients’ adjustment to life after cardiac crisis, Psychology and Healt, 83-100, 2011

- Lane,Carroll, Lip, Psychology in coronary care, Q J Med 1999; 92: 425-431

- Larkin, Kevin T, Cardiac Psychology: An Emerging Discipline?, PsycCRITIQUES., 2004

- McGee, Hevey, Horgan, Psychosocial outcome assessments for use in cardiac rehabilitation service evaluation: a 10-year systematic review, Social Science & Medicine 48 (1999) 1373±1393

- Nixon,P. F., Exhaustion: Cardiac rehabilitation’s starting point in Topics in health psychology, Oxford, John Wiley & Sons

- Pedersen, Denollet, Type D personality, cardiac events, and impaired quality of life: a review, European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2003, 10:241–248

- Powell L., The hook: A metaphor for gaining control of emotional reactivity in Heart and Mind: The Practice of Cardiac Psychology Second Edition, American Psychological Association, Washington DC, 2012

- Shephard, Franklin, Changes in the Quality of Life:A Major Goal of Cardiac Rehabilitation, Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation 2001;21:189-200

- Sherry,Abbey, Shnek, Irvine, Franche, Cardiac rehabilitation I: review of psychosocial factors, General Hospital Psychiatry 24 (2002) 127–134

- Sherry,Abbey, Shnek, Irvine, Franche, Cardiac rehabilitation II: referral and participation, General Hospital Psychiatry 24 (2002) 127–134

- Stein R., Exercise and the patient with coronary heart disease, in Heart and Mind: The Practice of Cardiac Psychology Second Edition, American Psychological Association, Washington DC, 2012

- Ulmer D., Schwartzburd L., Treatment of time pathologies in Heart and Mind: The Practice of Cardiac Psychology Second Edition, American Psychological Association, Washington DC, 2012

Ai medici non si può imporre il trattamento più efficace

a cura di: Marco Bobbio – Direttore U.O.C. f.r. Ospedale Santa Croce, Cuneo

Introduzione

Era il 16 dicembre del 1997 quando il pretore della cittadina pugliese di Maglie decise che la cura Di Bella doveva essere rimborsata dal sistema sanitario nazionale, anche se non era ancora stata sperimentata. La comunità scientifica era divisa, i media martellavano con testimonianze di persone “salvate” dal cancro dal professore emiliano. C’era un’enorme pressione anche sugli oncologi. E allora è accaduto un fatto destinato a produrre conseguenze anche negli anni successivi: ha deciso un magistrato. E’ la storia recente del nostro paese e riguarda casi come quello di Stamina, della legge 40 sulla feconazione, o quello di Eluana: di fronte a leggi scritte male, a questioni bioetiche complesse, ma anche alla scaltrezza di promotori di metodi senza base scientifica, i giudici indossano il camice e stabiliscono chi deve essere curato, magari anche come, e chi no. E spesso sullo stesso caso la vedono in modo diverso tra loro.

Beniamino Deidda, già procuratore generale di Firenze, copriva lo stesso incarico a Trieste quando venne investito del caso Eluana. “Dovevamo garantire l’esecuzione del provvedimento della Cassazione per l’interruzione delle cure – spiega – Abbiamo resistito a vari tentativi della politica di rinviare tutto, alle denunce, qualcuno ci ha accusati di omicidio doloso”. Il ruolo dei magistrati che decidono su questioni bioetiche è particolarmente delicato, perché in questo caso entra in gioco anche la politica.

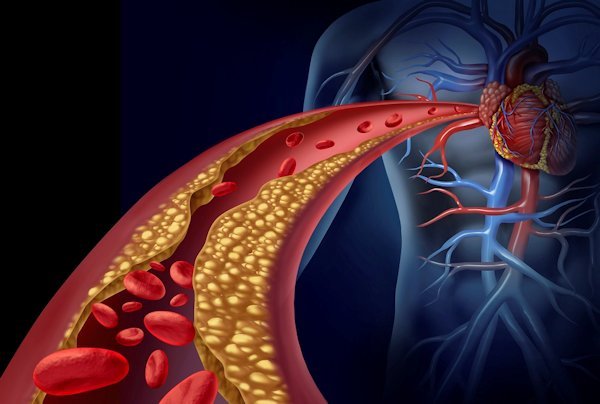

Prevenzione cardiovascolare: una chimera?

a cura di: Luciano Daliento,Professore ordinario presso il Dipatimento di Scienze Cardiologiche,

Toraciche e Vascolari, Università di Padova

Scriveva William Heberdeen nel 1768 ”There is a disorder of the breast, marked with strong and peculiar symptoms, considerable for the kind of danger belonging to it, and not extremely rare, of which I do not recollect any mention among medical authors. The seat of it, and sense of strangling and anxiety with which it is attended, may make it not improperly be called Angina Pectoris”.. Non estremamente raro, tuttavia non comune, se ne descrisse 20 casi nei Transactions of the Royal College nel 1772 e complessivamente ne osservò nella sua pratica clinica 80 casi ,pubblicati postumi ,nel 1802,dal figlio William Heberdeen jr. D’altra parte in conseguenza della forte valenza simbolica che ogni cultura gli ha sempre attribuito il cuore era immune dalle malattie ,come sosteneva Plinio il Vecchio (I sec A.C.) “il cuore è il solo organo interno che la malattia non può toccare e che non interferisce con le sofferenze della vita”, concetto che ritroviamo ancora nel XVIII secolo: Enciclopedia di Diderot: “le malattie cardiache sono estremamente rare “. Cosa è avvenuto se, poco più di due secoli dopo. Jean Pierre Bassand nella lettura inaugurale del Congresso Europeo di Cardiologia di Monaco del 2004 ebbe a dire : “L’intero pianeta è minacciato da una pandemia di malattie cardiovascolari capace di uccidere più di quanto la morte nera abbia fatto nel medioevo”.