a cura di: Fabio Gabrielli, Professore di Antropologia filosofica e Preside della Facoltà di Scienze umane della L.U. de S. Lugano

Come è noto il dolore e la sofferenza disegnano profili esistenziali diversi. Il dolore presuppone passività, rinvia a cause, determina un male oggettivo ed è moralmente neutro; la sofferenza implica reattività, rinvia al reperimento di un senso/non senso e, quindi, è moralmente rilevante. In altri termini, il dolore è un evento oggettivo, un accadimento tragico, sul quale la coscienza esercita una riflessione (sofferenza) improntata ad una diversificata pluralità di tonalità affettive: dallo sgomento alla rabbia, dalla rassegnazione alla compassione, passando per l’angoscia, il mistero del male, il senso incarnato della precarietà del vivere.

In effetti, abbiamo medici generalmente capaci, competenti, ma non di rado in difficoltà di fronte alle dinamiche etico-esistenziali del soffrire, proprio perché nel loro percorso di studi e nel loro iter professionale manca un solido rinvio alla dimensione filosofica, che, pur senza la pretesa di fornire verità ultimative, potrebbe offrire un fecondo contributo alla relazione con il volto sofferente (naturalmente, anche i filosofi dovrebbero avere una conoscenza di fondo delle basi anatomiche e fisiologiche del corpo umano, in modo da non fare della ricerca del senso una sorta di mito disincarnato)

“In questo senso valgono alcune dense riflessioni del filosofo francese Louis Lavelle (1883-1951), che sul dolore e sulla sofferenza si è interrogato in modo davvero superbo.”

- In sintesi, Lavelle evidenzia quanto segue:

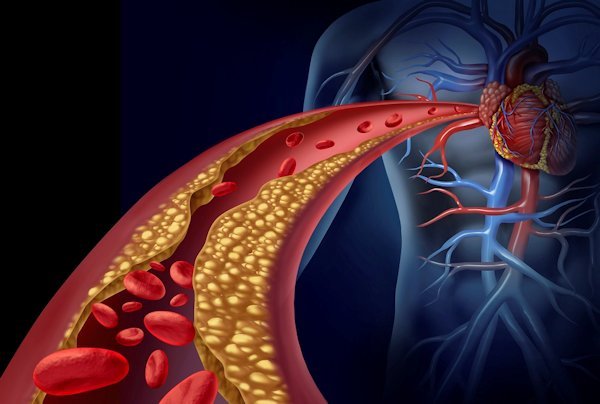

il dolore riguarda il corpo biologico, rinvia ad una classificazione clinica, là ove la sofferenza, al contrario, è un atto che compio, non relativo semplicemente all’istante che connota il dolore, ma alla durata, alla continuità temporale e alla mia relazione con gli altri. In altri termini, la sofferenza cresce sulla base dell’intensità affettiva con gli altri, è fuoco che brucia quanto più sono forti e vissute le nostre relazioni con le altre coscienze; - il dolore, nella sua tragicità, non solo è segno carnale della nostra finitezza ma misura anche il nostro coraggio, la nostra disperazione, la nostra libertà, insomma il senso complessivo che diamo alla nostra esistenza. Ecco perché non è mai il singolo organo ad essere ammalato, bensì quella realtà totale e irriducibile che è l’uomo nella sua pienezza biografica e spirituale;

- la sofferenza, infatti, è atto intenzionale della coscienza, si alimenta di rappresentazioni, di significati, di relazioni, quindi, investe tutt’intera la nostra vita.

Leggiamo ancora Lavelle: «Invece di rinnovarsi, come il dolore, per i colpi stessi che non cessano di venirle dal di fuori, essa trova alimento in noi stessi. Si nutre di rappresentazioni. Si volge sempre verso ciò che non è più o verso ciò che non è ancora, verso dei ricordi che essa rianima senza posa al fine di giustificarsi e di mantenersi […]. Si vede dunque che, se è caratteristica della coscienza di cercare sempre di cacciare il dolore, non è affatto così per la sofferenza; indubbiamente la coscienza non vorrebbe soffrire, ma, per una specie di contraddizione, la sofferenza è una bruciatura, un fuoco interiore al quale bisogna che essa stessa apporti nuovo nutrimento. Essa non esisterebbe se la mia coscienza potesse essere di colpo ridotta a uno stato di inerzia o di perfetto silenzio interiore. Bisogna che io non cessi di consentirla e anche di approfondirla. Per la stessa ragione si può dire che il dolore non interessa mai altro che una parte di me stesso; nella sofferenza invece l’io è impegnato tutt’intero: anche quando si è calmata, essa ha modificato, ha impegnato tutt’intera la mia vita».

Insomma, il dolore, per così dire, ha una rappresentazione topografica, statica, biologicamente circoscrivibile; la sofferenza, di contro, è attività, tragico dipanarsi di significati, ininterrotta narrazione di ricordi e sentimenti ambivalenti che ci investono come soggetti in continua mutazione, nell’ordine dell’essere, del conoscere, dell’agire.